« T’as Alzheimer ou quoi ? »

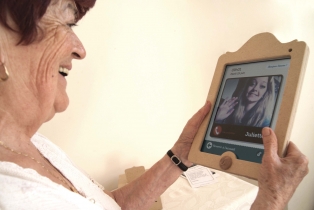

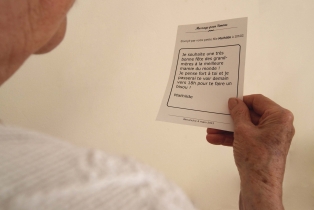

Cette expression est devenue presque banale pour parler de quelqu’un qui oublie ses clés ou encore qui égare son portefeuille. Le ton est moqueur, mais nous sentons bien que sous cette plaisanterie se cache une réalité, plus sombre, d’une maladie qui inquiète toute une génération. De la peur du vieillissement, la peur d’être atteint de la maladie d’Alzheimer atteint son paroxysme, car elle représente à elle seule la perte de l’identité, la perte des autres, le déclin physique et intellectuel. Une réalité stigmatisée qui participe à enfermer cette maladie dans des lieux communs dont la gravité est souvent exacerbée. À commencer par les malades eux-mêmes que nous avons trop l’habitude de décrire comme des vieux croulants incapables de bouger ou de parler. Le paradoxe de la maladie est qu’elle est aujourd’hui bien connue du public tout en restant floue et imprécise même pour ceux qui la vivent. Le fait est qu’elle touche l’humain dans sa globalité et qu’il est impossible de dresser un portrait type des personnes atteintes de la maladie, tant elle est complexe et multiple. D’autre part, la confusion avec d’autres types de démences ou avec le vieillissement fait qu’elle n’est pas toujours reconnue et identifiée en tant que telle. Si la maladie d’Alzheimer est si crainte, c’est bien parce qu’elle touche le cerveau. Le cerveau, c’est l’organe le plus mystérieux, précieux et sacralisé du corps humain. La maladie d’Alzheimer, puisqu’elle touche le cerveau et plus précisément la zone responsable de la mémoire, semble impalpable et indomptable. La mémoire est le siège de l’identité. Elle nous permet d’évoluer en prenant acte du passé, d’avoir des connaissances, de savoir comment réagir devant un problème quelconque. En une phrase, elle permet de se souvenir du passé pour mieux vivre le présent et envisager l’avenir. En s’attaquant à la mémoire, la maladie d’Alzheimer amène un transfert progressif dans un monde à part qui ne connait pas de repère, et dans lequel l’être petit à petit se perd. Ce changement profond de ce qui définit véritablement la personne atteinte par la maladie, de ce qu’elle est aux yeux d’elle-même et surtout peut-être, aux yeux des autres est forcément bouleversant. Cette perte de la mémoire et de soi dans son indépendance est désormais au cœur de l’existence de la personne. Et l’identité est affectée en même temps que la relation au malade. L’identité, c’est aussi l’identité des liens et ce qui forge les relations. Et la relation de dépendance qui se tisse progressivement entre le malade et l’entourage proche est souvent difficile à vivre. Comment l’identité peut-elle survivre dans la perte d’autonomie ? La détresse identitaire et la détresse affective sont des réelles sources de dégradation de la maladie. Et, dans ce contexte, comment peut-on redonner une place à la communication et préserver les liens relationnels remis en cause par la maladie ? D’autre part, la question est de savoir comment solliciter les capacités restantes du malade pour lui donner la possibilité d’être encore acteur dans les moments de sa vie quotidienne. La valorisation de ses capacités de faire est primordiale dans le processus de prise en charge, il conditionne le bien-vivre du malade, son estime personnelle, mais aussi ses répercussions sur l’entourage. Il faut comprendre que la réponse n’est pas (que) médicamenteuse, mais surtout sociale, affective, physique et cognitive. La difficulté est réelle à un stade avancé de la maladie lorsque la plupart des capacités sont touchées. Mais dans les premiers temps de la maladie, lorsque celle-ci s’installe peu à peu dans la vie du malade, il est possible de mettre en place des moyens pour agir positivement sur le quotidien du malade et de son entourage.